| |

|

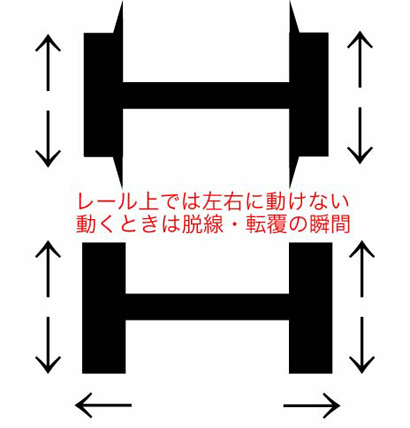

私は高速自動車運転士であり、電車運転士ではありませんが、限界速度コーナリングの専門家です。 ある有名サイトに執筆していた頃「専門外の人間が勝手な推論をするな」とか「自動車と電車は全く別もの」と少なからず非難を浴びたこともありました。  電車運転士とドライバーは、ともに運転者でありながら全く別の存在です。ですからドライバーの記事に電車の話は不要と多くの方が思うでしょう。 電車運転士とドライバーは、ともに運転者でありながら全く別の存在です。ですからドライバーの記事に電車の話は不要と多くの方が思うでしょう。普通ドライバーがテーマならばそのとおりです。 上級ドライバーの定義の中には高度なドライビングスキルも含まれます。 ですから運転技術に上級を求める方、とくに公共交通に関わるプロドライバーには、この事故から改めて考えて頂きたいと思います。 あれから2年の月日が過ぎ、今年の4月頃には報道番組で「JR西日本福知山線脱線転覆事故」が取り上げられていました。 その内容を見るに「事故原因は未だに解明されていない」とか「JR西日本の企業体質」ばかりで、事故の核心に触れた報道を見る機会はありません。 事故の原因究明は事故の再発防止に役立たねばなりませんから、ATS(自動列車停止装置)を導入することで事故現場への列車進入速度を規制したJR西日本の方策は間違っていません。 でもそれだけで良いのでしょうか? 「JR西日本福知山線脱線転覆事故」の直接誘因は運転士のスキル不足です。企業体質や過密ダイヤは間接誘因に過ぎません。 もちろん、電車と自動車は違います。事故を起こした福知山線の電車は7両編成で自動車は単独1台、電車には台車金属車輪、自動車にはタイヤが付いています。 電車はレール上を、自動車は道路上を走っており、同じように考えるには無理があります。 ただし、電車も自動車も同じ地球上を走る乗り物である以上、コーナリングと加減速においては物理的に同じ力を受けるのです。 さらに電車は自動車よりも不利な条件を持っています。慣性重量(複数の車両が連結され多くの乗客が乗っている)の大きさ、そしてレール上を走ることです。 | |

| つづきを読む |